自律神経とは

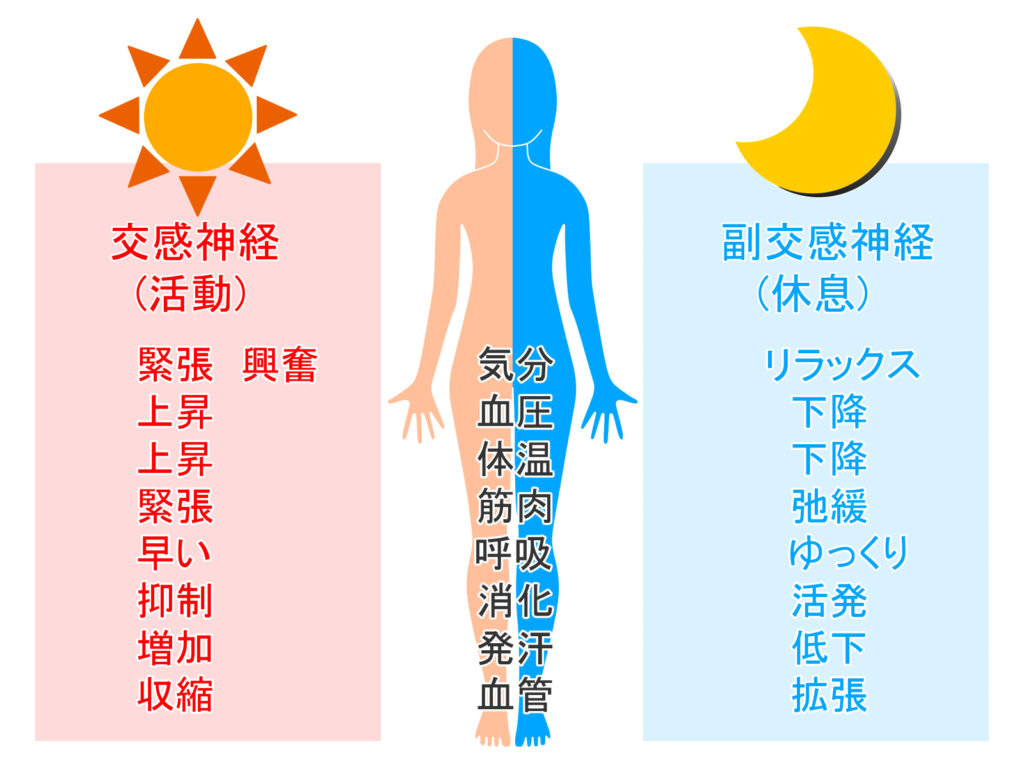

自律神経は心臓や血管、呼吸、消化、体温調節などの私たちが生きていくために欠かせない機能を制御しています。主に内臓に分布し、自分の意志ではコントロールできない働きをコントロールしてくれています。自律神経には「交感神経」と「副交感神経」という相反する働きがあり、双方のバランスが取れていることが大切です

交感神経と副交感神経の機能

交感神経は私たちが起きて活動する時に優位になる神経です

呼吸→浅く早くなる

心臓→速く打つ

血管→収縮(血圧が上がる)

消化→抑制する

このように体を緊張させる

副交感神経は私たちが休むときに優位になる神経です

呼吸→深くゆっくりした呼吸

心臓→ゆっくり打つ

血管→弛緩する(血圧が下がる)

消化→消化液の分泌や腸の蠕動運動の促進

このように体をリラックスさせる

自律神経のバランス

交感神経と副交感神経のバランスが乱れると以下の➁③④のような状態になり心身の健康に影響します。現代人は④のようなアンバランスさを持つ人が多いと言われています。

①交感神経↑

副交感神経↑ ⇒心身にとって一番いい状態

➁交感神経↑

副交感神経↓ ⇒感染症にかかりやすい

③交感神経↓

副交感神経↑ ⇒アレルギー性疾患や精神的な疾患にかかりやすい

④交感神経↓

副交感神経↓ ⇒疲れやすく体力がない 鬱になりやすい

なぜバランスを失うのか

精神的、身体的ストレスや更年期症状(ホルモンバランスの乱れ)により脳の命令系統である視床下部の働きが鈍ること、また、自律神経は体温調整をおこなうため、天候や気圧の変化が激しい季節の変わり目や真夏のエアコンの効きすぎた室内と屋外との温度差に対応ができなくなること、そして不規則な生活による「生活習慣の乱れ」も大きな原因の一つです。

自律神経に影響を及ぼす因子

加齢

朝夜(起床と就寝時間の不規則性)

天候

気圧

季節

寒暖

月経周期(ホルモンバランスの変化)

閉経(女性ホルモンの分泌の急激な減少)

上記に上げたものすべてが変化を伴うものであることがポイントです。自律神経は変化やストレスに弱いものだと考えることができます。

自律神経を調えるためにできることとは

アーユルヴェーダの視点で「変化」を「安定」にかえる

1.朝早く起きて朝日を浴びることで、セロトニンという脳内伝達物質が生成され自律神経のバランスを調える

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ精神を安定させ、夜には眠気を誘うメラトニンという物質に変換されるので不眠で悩む人は特に朝早く起きて活動することが大事です

2.規則性を大事にする

早寝早起きの習慣を朝から調える必要があります。朝は遅くても6時までには起床し活動を始めることが習慣になると夜寝る時間は自然に決まってきます。週末や休みの日も朝寝坊はせずに起きる時間を規則的に調えることが必要です。朝起きたらコップ一杯の常温の水を一気に飲みましょう。交感神経が上がり心身ともに活発になります。

ヨガの視点で 呼吸法

自律神経は自分で思い通りにコントロールができないものです。しかしながら、内臓に分布しているということをうまく使ってコントロールする術が呼吸法です。横隔膜は自律神経の支配を受けていながらも私たちが呼吸を通して意識的にコントロールすることができます。

呼吸法のやり方

1.安定した姿勢で座る。イスに座る場合は背もたれは使用せず背骨を伸ばす。

2.吐く息で下腹部をへこませ息を全部吐く

サマヴルッティ①

4拍で吸う→4拍で吐く

早くなりすぎないように これを繰り返す

サマヴルッティ➁

吸う息を6拍、吐く息を6拍で行う

サマヴルッティ③

吸う息を8拍、吐く息を8拍で行う

呼吸法のカウントは無理して長くせず少しずつ伸ばしていきましょう

体の動きを観察するために下腹部や肋骨、胸の上部に手を当てて行ってみることも呼吸法上達の秘訣です

ハーモニーは自律神経がアンバランスになりやすい40代以降の女性を対象に「スローエイジングヨガ」というヨガクラスを行っています。アーサナ(ポーズ)や呼吸法を継続的に実践することで加齢することへの不安を取り除き、自信を持って健康で明るい人生を送れるように現在通っているメンバーの皆さんといつも楽しく練習しています。詳細は以下のボタンより